今回の記事は、パンを作る上で起こる問題についてです。

パン作りにおいて、作る過程により、いろんな問題が起こる可能性があります。

例えば、ミキシングしすぎや足りなさ、発酵時間による発酵の過不足、焼成の温度や時間などなど、あらゆる工程でパンの仕上がりに影響が出てきます。

その中で、この記事では腰折れしてしまうことについてまとめていこうと思います。

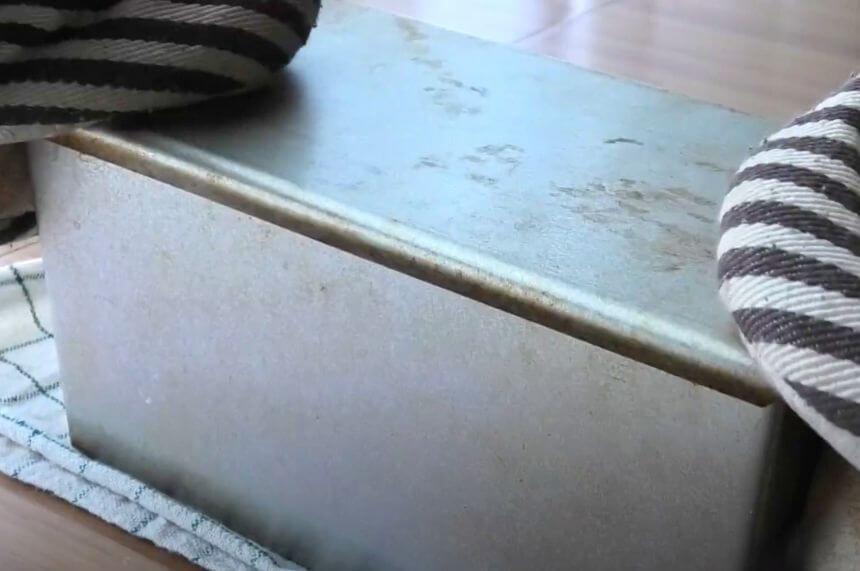

腰折れとは、綺麗にできたパンが、時間と共にへこんでいくこと

綺麗に焼きあがったと思ったパンが、時間がたって見てみるとなんかへこんでいる。

それは腰折れという現象が起きています。

主に湾曲していくのはパンの側面や上部の中間部あたりが大きく内側に引っ張られるように変化していきます。

腰折れは英語で「ケービング」「ケーブイン」

英語では caving や cave in と言います。

この ”cave” は「洞窟」「掘る」「潰す」「陥没する」といったような意味があります。

そこから、

caving は「洞窟探検」や「陥没」といった意味で、

cave in も「陥没」「潰れる」「へこむ」といった意味になります。

要するに、何かの空間が潰れてしまうという意味になります。

腰折れの原因は水蒸気

ではこの腰折れというへこみが起こってしまうのはなぜでしょうか。

直接的な原因を探りましょう。

パンには必ず水分が含まれます。水分の量によって生地は柔らかくもなり、硬くもなります。

以前取り上げたポーリッシュ法についての記事でも取り上げたように、水分が多いほど、生地は緩くなっていきます。

パンを焼成し完成となった時のパンはとっても高温の状態です。

するとその時パンの水分は水蒸気となり、どんどんとパンから溢れ出ていきます。

この水分が動く時に、パンのクラスト(表面・皮の部分。焼きの影響を受けて硬くなっている)を湿らせて時間と共にどんどんと柔らかくしていきます。

パンって、基本的には外はカリッとサクッと、中はふんわりとしていますよね。

ふんわりとしている内側は、外側のカリッとしている部分に比べて水分が多いです。

そこから、水分は水蒸気となって外に移るタイミングで外側の生地も水分に触れ、生地は強度を失い、自身の重さに負けて生地はどんどん曲がっていってしまうのです。

パンづくりの過程で起こりうる腰折れの原因と対策

せっかくいい感じにパンを作ったのに、気づいたら変な形になってしまうのは嫌ですよね。

そうならないためにも、この腰折れが起こる原因を知って、それの対策をすることで腰折れを未然に防いでいきましょう。

ミキシングで気をつけること

この段階で気をつけたいことは、しっかりと生地をこねることと材料の配合率です。

捏ねでグルテンをしっかり作る

パンは、小麦粉に含まれるタンパク質と水を混ぜ、こねることで互いが結合し、グルテンという物質を作り出します。

このグルテンが、こねていくうちにどんどんと結合していき、パン生地は次第にまとまっていき、弾力のあるものに変わっていきます。

このグルテンの性質により、パンという形を保つための骨格、グルテン骨格ができていきます。

ですから、こねが不足してしまいますと、グルテンの力は弱く、生地をしっかりと支えることが難しくなってしまいます。

水と粉の配合率

そして、配合率にも気をつけてください。

グルテンは、適切な量の水と適切な量の粉を使ってしっかりこねてあげることで強固になり、生地を維持するだけの骨格を作ることができます。

水分が多かったり、バターなどの油脂が多いと、生地は比例して柔らかくなっていき、支える力はその分弱まっていってしまいますので注意しましょう。

また、水分が多いポーリッシュ法などは、その分通常の製法に比べて根気よくこねる必要があります。

発酵で気をつけること

発酵で注意が必要なのは、過発酵です。

発酵とは、ミキシングをした生地の中でイースト菌が小麦粉に含まれる糖を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成する過程になります。

これをアルコール発酵と言います。

この発酵時に発生する炭酸ガスによって生地は時間とともにどんどんと膨らんでいきます。

発酵しすぎることで、生地には多くの炭酸ガスが溜まった状態になり、中はスカスカの、表面にはボコボコと気泡の穴ができてしまいます。

過発酵の状態になると、パンパンに膨れてしまってスカスカ状態のグルテンは弾力性が弱くなっており、完成したパン生地を支えるだけの力がなくなってしまいます。

その結果、腰折れしてしまうことがあるのです。

ですから発酵は適度にさせてあげることがとても大事なのです。

過発酵を防ぐためにも、あまり長時間かけて寝かせないことや、気温を下げることで発酵のスピードを緩やかにしてあげてコントロールしてあげると良いでしょう。

また、そもそもですが生地の分量が少なくて型に入れた時に足りなくなってしまったからといって発酵させて型に合わせた大きさまで膨らませるのも過発酵となりますので型に合わせた分量を作ることもポイントです。

発酵の見極め方

過発酵かどうかの見極め方としていくつか方法があります。

膨らみの加減をチェック

発酵時間の目安となるのは生地の膨らみ加減です。

発酵まえの生地と比較して、生地の大きさがおよそ2〜2.5倍に膨れ上がっていたら、発酵完了として良いでしょう。

人差し指でチェック

それに合わせて、フィンガーテストという方法があります。

人差し指に小麦粉を満遍なくつけ、その指を発酵した生地にブスッとさします。

第二関節まで入れたらスッと指を抜いてください。

指を抜いてみて、その穴がほとんど元に戻らないようならば、きちんと発酵している状態となります。

穴が塞がろうとするようならば、まだそれは発酵不足の状態です。

反対に、指をさしたら穴の周りの生地の空気が抜けて、生地がしぼんでしまったら過発酵している状態です。

過発酵の状態になってしまいますと、対策を取るのが難しいので、発酵をコントロールするためにも気温の調節をしたり、発酵時にこまめに状態を確認をしてあげてください。

焼成段階での原因

この段階で原因になるのは、焼き上げる温度が低いことや、時間が短いことで焼成不足となった場合です。

中まで焼けていない場合、通常よりも水分がパンに含まれたままとなります。

そうなると、水分は時間と共に長い時間をかけて多くの水蒸気となり、クラスト部分に水分をもたらしてしまいます。

しっかり焼くことによって、パンを適度な水分量にしてあげる必要があります。

また、オーブンの大きさにより、テンプレートの焼成時間とは異なる場合があります。

大きなオーブンと小さなオーブンでは、部屋の大きさの違いでオーブンの蓋を開けた時の気温の下がる速さが早く、焼きが甘くなる場合もありますので、お持ちのオーブンの特性を掴むためにも何回か作ってみて調整されると良いでしょう。

急激な気温の変化を避けるためにも、可能な限り焼き終えるまでオーブンは開けないようにしましょう。

焼きあがった後での原因

パンが焼き上がったら必ずしたほうがいいこと、それはパンに衝撃を与えることです。

焼き上がったパンは温度の上昇によって水蒸気が内側からどんどん溢れ出てきています。

パンには細かい穴が空いているのでその隙間から水蒸気が溢れ出ているのです。

その水蒸気を、衝撃を与えることにより早く放出してあげるのです。

そうすることにより、クラストに余計な水分を吸収させずにすみ、腰折れを防ぐことができます。

形の綺麗なパンと美味しさはイコールではない

ここまで腰折れ対策についてまとめてきました。

ですが、腰折れをしてしまっているからといってパンが美味しくない訳ではありません。

例えば、耳までふわふわな柔らかいパンを目指して作ったパンが腰折れしていたって、その柔らかさを求めたために結果的に腰折れしているだけであって美味しくないパンとはならないと思います。

そう、作りたいパンの目的に沿っているならばいいという見方もできるのではないでしょうか。

ですが、意図せずに通常のパンを作ろうとして腰折れしてしまったとなれば、それはもちろん腰折れしていない方がパンとして美しいですし、作った本人もそちらのパンの方がいいですよね。

そんな時は、これらの中に原因があるかもしれませんので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。