北大西洋の島国であるアイスランドは、氷の国や火山の国と呼ばれています。

アイスランドでは、主食といったものがはっきりしませんが、ライ麦を使ったパンはよく食べられています。

今回は火山大国アイスランドの伝統的なパンの種類や、名前の由来を紹介します。

アイスランドの自然と農業の特徴

北極圏に近い位置にあるため、冬が長く日が短いのが特徴です。そのため、穀物はあまり育ちません。

しかし、暖流の影響もあって寒い冬でも、ほかの北極圏の国々と比べると比較的暖かい方です。

また、アイスランドは地殻プレートの境界に位置するため、火山活動が活発です。

氷に覆われた国でありながら、アイスランドでは地熱を利用した農業がおこなわれています。

島国であることから漁業も盛んで、サーモンやタラが豊富です。

アイスランドの食文化

サーモンや鱈などの魚介類に加え、羊肉もよく食べられています。

バイキングの定住

もともと無人島だったアイスランドは、870年代にノルウェーから厳しい航海を経て渡って来たバイキングが定住するようになったと言われています。

(しかし、最近では9世紀より前の時代の古墳が見つかり、バイキングよりも前にすでに人が住んでいたのではないかという説もあります)

これを機に、ノルウェーを始めとするスカンジナビア半島からの移住者が増え、生活の基盤を作っていくのです。

アイスランドはスカンジナビア半島の食や文化の影響を受けて成長していきました。

主食と呼べるものがない?

アイスランドでは、日本の米やフランスのパンのように、この食べ物が主食というはっきりしたものはありません。

ただし、いくつか主食として食べているものがあるので紹介します。

スキル

スキルはアイスランド産のヨーグルトのようなものですが、正確にはチーズの一種です。

朝食やおやつとして食べています。

バイキングが入植したときに、スキムミルクをかけた保存食の入った樽の壁面に、発酵によってできた副産物を食べたのが始まりでした。

空腹をしのぐために食べたのがきっかけで、その後のアイスランドでも重要な食品となっています。

食材はシンプル調理が基本

アイスランドでは“ただ焼く”または“蒸す”といった調理が基本で、あまり凝った調理はおこないません。

素材そのものを活かしたシンプルな調理で、ソースなどをアレンジしてバリエーションを増やしています。

アイスランドのパンの特徴

アイスランドのパンはどのような特徴があるのでしょうか?

アイスランドのパン文化

アイスランドでパンが食べられるようになったのは18世紀ごろから。

日照時間が短く夏も短いアイスランドでは穀物があまり育ちません。

木も十分に育たず、薪をくべることが容易ではなかったため、貴重な穀物はもともとは粥として大事に食べられてきました。

地熱を利用したパン

アイスランドを代表するパンに、ルグブロイスという蒸しパンがあります。

ルグブロイスの一種であるグヴェラブロイスは、アイスランドの地熱を利用して長時間蒸し焼きにしたパンです。

火山大国であるアイスランドでは地熱を利用したさまざまな料理が作られていました。

また、薪が貴重であったことも地熱を有効活用する理由となったのです。

現在は火山活動などによる変化で以前ほど地熱の温度が高くなく、地熱を活用することは減っています。

アイスランドのパン

ここからは、アイスランドのパンを紹介していきたいと思います。

ほかの国にはない個性的なパンもたくさんありますよ。

ルグブロイス(Rugbrauð)

アイスランドのダークライ麦パン。

材料にライ麦粉を使っており、色は黒く非常に密度が高いのが特徴。

低温で長時間焼くので、甘くしっとりとしており、日本の黒糖蒸しパンに似ています。

ルグブロイスは伝統的な蒸しパンで、薪をくべて調理した後のコンロの灰を利用し、鍋などに入れたパン生地を灰のなかに入れ、一晩残りの熱で蒸し焼きにしていたり、電子オーブンが使われるようになってからは、オーブン調理でイーストではなくベーキングパウダーを使って作られるようになりました。

さまざまな作り方がありますが、なかでも地熱を利用して作ったものはクヴェラブロイス(Hverabrauð)と呼ばれています。

地熱活動が盛んな地域では、地中に穴を掘り、パン生地の入った容器を埋め24時間かけて低温でゆっくり蒸し焼きにするのです。

魚料理に添えたり、バターやチーズを塗って食べられています。

フラットカーカ(Flatkaka)

フラットカーカは、ライ麦を主原料としたアイスランドの無発酵フラットブレッドです。

スーパーなどで売ってあるフラットカーカには、小麦が混ざっているものが多いです。

9世紀ごろ、厚い石の上で焼いたり、暖炉の残り火などで直焼きして食べたのが始まりとされています。

アイスランドでは穀物が手に入りにくかったため、満足に食べることができず、栄養価が高いアイスランド苔で栄養を補っていたそうです。

フラットカーカは、現在ではフライパンなどを使って調理されています。

バターやパテなどをつけ、魚料理に添えて食べられています。

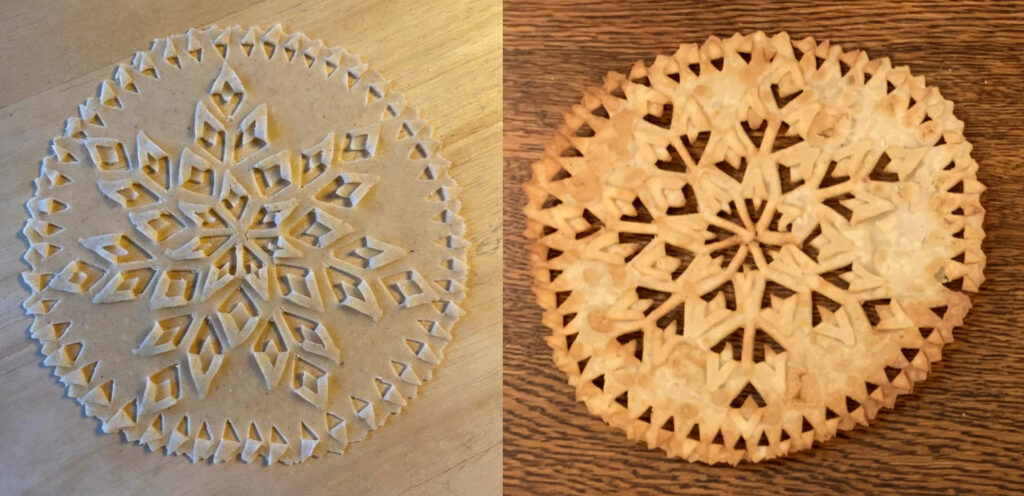

ラウファブロイス(Laufabrauð)

ルイヴァブロイスとも呼ばれています。

生地に切り抜きで葉脈のような模様をつけた、薄く平たい揚げパンです。

非常に繊細な模様と薄い生地で、まるでレースのようだと例えられることもあります。

古ノルド語のlauf「葉」、brauð「パン」が名前の由来です。

クリスマスシーズンになると食べられるパンで、スカンジナビア半島の文化に影響を受けたものとされています。

18世紀初頭から作られるようになったパンですが、アイスランドでは手に入りにくい小麦粉を使っており、非常に高価なため一部の裕福な人たちだけの食べものでした。

19世紀になると、アイスランドの北部では庶民もクリスマスに特別な食べ物としてラウファブロイスを振る舞うようになり、少しずつ認知度が上がっていきます。

しかし、小麦が高価なものであるのには変わりなく、できるだけ長く楽しめるように薄く日持ちがするように揚げたとされています。

クリスマスになるとアイスランド全域で食べられています。

薄くカリカリに作って缶などに入れて保存しているので、クリスマスの食卓で料理とともに数日に分けて食べています。

スヌーザー(Snúður)

アイスランドのシナモンロールです。チョコレートをコーティングしているものが多いです。

アイスランドではパン屋やレストランなど、さまざまな場所でスヌーザーを買うことができます。

北欧ではさまざまな国でシナモンロールが食べられていますが、アイスランドのシナモンロールであるスヌーザーは、比較的サイズが大きく柔らかいのが特徴です。

残念ながらスヌーザーが作られるようになったきっかけなどは、調べてもわかりませんでした。

スカンジナビア半島の食文化の影響を受けていたアイスランドでは、北欧の国々で食べられているシナモンロールが食べられるようになったのかもしれませんね。

スヌーザーはボリュームのあるおやつとして食べられています。

冷たいミルクやコーヒーと一緒に食べるのがおすすめです。

クリングルール(Kleinur)

クリングルールは、アイスランドの伝統的なドーナツです。

独特のねじれた形をしており、ほのかなカルダモンの香りが特徴です。

クリングルールはアイスランドで人気のドーナツで、さまざまな家庭で伝統的なおやつとして作られています。

クリスマスの時期に作って食べたり、どちらかというと少し贅沢な時間を過ごしたいときや、おもてなしのおやつとして振る舞われています。

冷たい牛乳やコーヒーなどと一緒におやつとして食べられています。

まとめ

アイスランドは、地熱を活かしたパン作りなど独自の方法で調理がおこなわれてきました。

バイキングの入植からスカンジナビア半島の影響を受けてきたアイスランド。

パンが主食というわけではないため、パンの種類は豊富とは言えませんが、素朴なパンから甘いパンまで楽しむことができます。