今回は、酵母の歴史についてまとめていきます。

人類がパンを作り出してから今日に至るまでの長い時間をかけて、人と酵母はどのような変遷をしてきたのか、見ていきましょう。

そもそも酵母とは

酵母とはズバリ、微生物(菌)が集まったもののことを指します。

生きた微生物の塊です。

このような微生物は自然のどこにでも存在していて、私たちの眼に見えないだけで身の回りに至る所で生息しています。

それはフワフワ漂うように空気中にも含まれています。

また、果物・穀物・葉や花にも存在しています。

この微生物たちは「糖」を食べて生きています。

糖を食べたときに微生物はアルコール炭酸ガスを作り出します。

これを「発酵」といいます。

酵母もカビの親戚

細かく申しますと、微生物は菌類として真核菌類と原核菌類に区別されて、酵母は真核菌類としての微生物となります。

真核菌類にはカビ菌類も含まれています。

一方で原核菌類には乳酸菌や酢酸菌などの細菌類がいます。

さらに小さな生き物です。

真核菌類は彼らと比べると大きく、複雑な生物として生きています。

天然酵母とは

この菌を自然の特性を利用して培養したものを天然酵母と呼びます。

私たちがよく使う物としては果実や穀物、例えばリンゴやレーズン、麦や米などといったもの、そういったものに存在している酵母を培養し、発酵させてアルコールや炭酸ガスを利用してパンを作ったりお酒を作ったりしているのです。

天然酵母の特徴として、自然の様々な菌をそのまま使用するために、その時により成分は変わってきます。

パン作りにおいては、天然酵母によって味も風味もさまざまと変わってきます。

酵母次第でいろんな味に変化していく面白さがあります。

イーストとは?

パン作りにおいて必ず出てくる「イースト」とはなんでしょうか。

そもそも、酵母のことを英語で「イースト(yeast)」といいます。

ですが私たちの一般認識のイーストとは単一酵母といって、特定の用途に特化できる菌を選りすぐり、それ以外の発酵生産物を排除した上で培養したものになります。

このように菌を特化させたおかげで、安定して発酵させることができるため効率よくパンを膨らませることができます。

思い通りのパンを焼きやすいのがイーストですね。

これは裏を返せば、風味が単調になりやすいということでもあります。

酵母は何百種類も存在しています。

その中からパン作りとの相性がいい菌を見つけ出し使われます。

イーストの主な種類

そしてイーストにはいくつかの種類があります。

それぞれに特徴がありますのでみていきましょう。

生イースト

生イーストは単一酵母を培養し、水洗いして水切りしたもののことです。

粘土のような固形で、ひと塊にして販売されています。

糖を分解する力が強く糖分を多く使った生地との相性がいいです。

他のイーストに比べると浸透圧に強いために低温に強く、冷蔵・冷凍生地や砂糖の多い生地に使えます。

反対にリーンなバゲットなどを焼いた場合、副材料が足りないために、小麦粉に含まれる糖分を分解してしまうことがあります。

浸透圧とは、塩や砂糖の濃度の低い方から高い方へと水分が移動する圧力のことで、ナメクジに塩や砂糖をかけたときに一気に水分が抜けてしまうといった現象のことです。

焼き上がりにはイースト臭さがなく、中はふんわり外はサクサクなパンに仕上がります。

ドライ・イースト

ドライ・イーストは、培養した酵母を低温で長時間乾燥させて脱水し、粒状にしたもののことです。

乾燥した酵母は仮眠状態になっているためにぬるま湯を合わせてあげて発酵力を復活させる必要があります。

ドライイーストの特徴としては、パン生地の風味がよくなります。

乾燥しているため、長期保存が可能です。

生イーストと比較すると糖の少ないリーンなパンに向いています。

インスタント・ドライ・イースト

こちらは、生イーストを乾燥させる時間を短時間で行い、乳化剤を加えることで作られます。

予備発酵が不要ですので粉にそのまま混ぜてOKなために使いやすく、おまけに発酵力も強いため、どんなパンに対しても使いやすく初心者にもおすすめのイーストです。

リーン なパン用(低糖生地)とリッチなパン用(多糖生地)があるので、用途に応じて使い分けることができます。

デメリットとしては、一般的にドライ・イーストよりも開封後の劣化が早いです。

セミ・ドライ・イースト

生イーストとインスタント・ドライ・イーストの中間的存在のイーストになります。

生イーストのように冷凍して長期保存ができますし、インスタント・ドライ・イーストよりもイースト臭さが少ないのが特徴です。

こちらにも低糖生地用と多糖生地用があります。パンを作る際、セミ・ドライ・イーストはインスタント・ドライ・イーストと同じ分量を用いて使います。

イーストを使い分ける目安

これらのイーストをどう使い分けたらいいかの目安としては、

パンを作るのに使いやすい物から

- インスタント・ドライ・イースト

- セミ・ドライ・イースト

- ドライ・イースト

- 生イースト

の順番になります。

イーストの臭くないもの、風味がいいパンを作りたい場合は

- 生イースト

- セミ・ドライ・イースト

- ドライ・イースト

- インスタント・ドライ・イースト

の順番で選ぶと良いでしょう。

発酵と腐敗の関係

ここで発酵と腐敗について触れておきたいと思います。

発酵と腐敗とは人間の主観で分けられている概念で、いずれも食品を放置しておくと、微生物の働きによって分解されていくという現象です。

これらは微生物による作用という点では同じなのです。

では何が違うのかといいますと、その人の主観の上でこの微生物の作用が有用な場合を発酵とし、有害な場合は腐敗と呼ぶということなんです。

例えば、納豆はほとんどの日本人にとっては発酵食品として食されているものですが、外国の馴染みのない人にとってそれは腐敗しているとみなされてしまうこともあるということです。

ですから厳密に申しますと、腐敗していたとしても必ずしも食中毒を起こすといった人間に害があるとは限らないのです。

腐敗とは、微生物が増殖した結果、その食品本来の色や味、香りといったものが損なわれて食べられなくなる現象のことです。

ですから、食品が腐敗していたとしても必ずしも食中毒を起こすとは限りません。

腐敗と食中毒の違い

食中毒も、発酵や腐敗と同じく微生物の作用なのですが、その微生物たちの中でも特定の病原微生物と分類される人間にとって毒になる毒素を生産してしまう微生物が存在し、その微生物が増殖し人体に影響するまで増えたものを食べてしまうことで起こります。

ですから、食中毒を起こす可能性のある食品は、外見に著しい変化が見られないことが多く、見た目や臭いで判断することは難しいのです。

パンと酵母の歴史

それではここからは、このイーストとパンがどのようにして現代にまで伝わってきたのかをみていきましょう。

古代エジプト 発酵パンが登場

パンと酵母の長い歴史を振り返りますと、人類は元々は小麦やとうもろこしといった穀物を粉にひき、水を混ぜたものをそのまま焼いた無発酵パンと呼ぶ膨らまない平たいパンを食していました。

それらの生地は現在にも通じているものがいくつかあり、ピタやタコスやナン、クレープなどがあります。

この無発酵パンは遥か昔、紀元前4000年頃に食べられていたとされています。

さて、ここから現在では主流となる発酵したパンができたのはなぜでしょう。

それは偶然から生まれたものだということが広く言われている話です。

それは古代エジプトで始まります。

焼き上げる前のパン生地を放置していたところ、エジプトの暑い気候で自然と発酵を起こしたのだそうです。

当時の様子の記録として、紀元前3000年頃のエジプトの墓にあった壁画に発酵パンの作り方が記されています。

この時代では、前日の発酵した残り生地、もしくはビールに小麦粉と食塩、水、適宜ハチミツなどを加えた物を足でこねて作っていたのです。

当時のエジプト人はその製法を国外に伝えることを禁止していました。

エジプトからギリシャを経て多様に進化する発酵パン

それを広めたのが、エジプトの捕虜となっていたヘブライ人と言われています。

ヘブライ人は窯を改良し、より大量のパンを作ることを可能にしました。

これが直焼き製法の始まりです。

それから、パンは古代ギリシャに伝えられ、発酵パンが安定して作られるようになります。

この頃からそれまでの主食的なリーンなパンに加えて、バターや牛乳、果実などを加えたリッチなパンも作られ始めます。

ギリシャが発酵パンをうまく作ることができた理由は、ワインの製造技術をもっていたからです。

ワインのおかげで酵母に対する知識が豊富なギリシャはぶどうの汁を使って発酵パンをうまく扱うことができました。

ぶどう汁ときびをまぜて発酵液にしたものは1年もの間保存することができたそうです。

また、炭酸ソーダを用いた技法などもあったそうです。

発酵法以外にも、小麦を粉にするための臼を改良し、より細かい粉を作れるようになったり、オーブンの原型に近いパン焼き窯が発明されたりと、パン作りの技術が大きく前進しました。

神に対する儀式にも用いられ、狩猟の神への捧げ物としてクリームや蜂蜜、胡麻入りで雄鹿の形をしたパンなどもありました。

驚くことに、血液を用いたパンなどもあったようです。

ローマを経て、パンはヨーロッパ全体への拡大期へ突入

それからパンは、ローマへと伝えられます。

ローマ帝国時代に入ると、パンは飛躍的進化を遂げます。当初は、ギリシャから連れてこられた奴隷のパン職人たちがパン作りをしていました。

それから次第にパン職人の組合(ギルド)、学校、工場などが作られパンの大量生産が始まります。

製パン所はローマの街だけで254ヶ所あったそうです。

ローマ帝国は領土を広げるために絶えず戦争をしていました。

その時兵士たちの食料となったのがパンなのです。

大量生産のおかげで技術はより発展し、パン専門のお店や菓子パンなどが作られるようになりました。

ローマ帝国が各地を飲み込み征服していく中で、パンはヨーロッパ各地に伝えられていきました。

それははるか西のイギリスにまでいたったそうです。

それまでのヨーロッパの国々は主に大麦を生産し主食としてきましたが、より美味しい小麦へと生産が変わっていきます。

小麦の育ちにくいドイツやロシアなどの北欧では、ライ麦パンやライ麦粉と小麦粉をまぜたパンを作るようになっていっていきました。

これらのパンには酵母の発酵力が欠かせないのです。

これまでエジプトからヨーロッパ中へと発酵パンの文化は広まっていきましたが、ローマ帝国がついに滅びる5世紀以降、そこからおよそ1000年続く中世の乱世により、パン作りの技術はあまり発展がありませんでした。

中世とトレンチャーパン

中世ではトレンチャーパンというものが欠かせないものでした。

トレンチャーパンとは、硬いパンを食器として用い、上に肉料理などをのせるためのパンのことです。

ローマ時代の人々は皿を使っていたのですが、中世の時代、ヨーロッパでは食器は汚れたものだと考えられていたために、皿の代わりにパンを使ったのです。

庶民の間ではトレンチャーパンも食事の一部として食べられていたようです。

この風習は、ルネッサンスが始まり、平皿が普及していくまでの間流行っていました。

トレンチャーパンは、ライ麦粉・小麦粉を混ぜ合わせたものにビールを加えて一晩発酵させ種を作り、本こね生地と混ぜ合わせ長い麺棒などで激しく叩きこねていき、丸く成形して焼き上げてできたものを水平にスライスして使っていました。

また、ただ単に薄い無発酵パンもトレンチャーとして使用されていたようです。

ルネッサンスによるパンの解放

中世初期から、多くのパンには十字が刻まれていました。

それはキリスト教の印で、キリスト教圏においてパンは重要な食べ物であったために、製粉とパンを焼く権利は教会と修道院と貴族にしか与えられず、一般の市民は自分の家でパンを焼くことを認められませんでした。

市民がパンを焼くには、料金を支払ってパン焼き窯(オーブン)を借りて焼くという仕組みが作られていました。

中世期の間、貴族と教会にパン焼きの権利は独占され続けたために、普段庶民が主に口にするものは鍋や釜を使って熾火(おきび。薪が燃えた後の赤くなったもの)で焼くことのできる硬い無発酵のパンになりました。

また品質の面でも劣悪なものも多く、例えば14世紀ロンドンのパン屋では、泥やチョークをパンに混ぜたものを販売していたとの記録もあります。

10世紀ごろ

10世紀頃より、狭い地域で作られていたパンが他の地域のパンと統合され始め、国家の規模でその国を代表するパン、ナショナルブレッドという概念が生まれてきます。

12〜13世紀ごろ

12〜13世紀頃、それまでの教会主導のパンづくりは国王や貴族たちといった領主が力を注ぐようになります。

理由は様々ですが、この頃のヨーロッパでは、人口が増加し都市が増えたりといった社会の変化があり、人々の主食であるパンの生産と供給という需要が増えていったことが大きく関係していると考えられます。

その需要を満たすために、パンづくりにおけるシステムの規制や権利を担い、領主の力は強くなっていきました。

しかし、庶民の間でのパンづくりは中世の間続くことになる封建制に押さえ込まれたままであったため、なかなか前進することはありませんでした。

14世紀

その後、14世紀よりイタリアで始まったルネッサンス時代に入ったことでパンが再び動き始めます。

この時から、パンは一般に解放され一般市民にもオーブンを作ることを許されます。

誰もがパンを作れるようになったこの時期より再びパンの文化は加速し多様化していきます。

製法や味付けも発達していき、パンは欧州各地へ。それから大航海時代がやってくると、ヨーロッパを越えて広まっていったのです。

土地の環境に合わせて根付いた発酵

中世からルネッサンスを経て、その土地に見合った製法が根付いていきます。

古代エジプトの頃より使われていた最古の発酵法であるサワー種(サワードゥ)は、中世ヨーロッパでもライ麦が一般的に使われていたために広く使われました。

徐々に小麦の生産が広まるにつれて別の発酵法が使われはじめていきますが、ライ麦粉で作られたパンはこの方法で発酵させるために、ドイツ、ロシア、北欧諸国などのような比較的寒冷な地域は小麦が育ちにくい環境であったために、ライ麦が栽培されていたために盛んに使用されました。

この発酵法はライ麦のようなグルテンを含まない粉を発酵させることができるために欠かせない製法としてこれらの国に根付いていきました。

他にもエール(ビール)を使用した酒種は、イギリスなどではエールに蜂蜜と大麦を使った大麦パンなどが作られました。

ちなみに、ビールには「エール」と「ラガー」があり、発酵のさせ方の違いで分けられています。ラガーは中世以降に始まった作り方になります。

パンはついに日本へ上陸

そんなパンですが、ついにヨーロッパという舞台から遥か離れたアジアの国日本へもついに上陸することになります。

パンが伝来したのは1543年のこと、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。何を隠そうこの「パン」という言葉はポルトガル語から来ています。

この時はまだそこまで広まる事はないのですが、それから6年後のこと、フランシスコ・ザビエルが日本に来てからパンはキリスト教と紐づいて日本に広まっていきます。

ただ、日本では小麦よりも米の生産が主流だったため、パンはあくまでも外国人のためのもので、日本の食文化に根付くのはさらに後になります。

それから、日本は鎖国に入ることで、外国との交易やキリスト教は禁止されます。

それから江戸時代が続く間、パン作りは唯一海外とのつながりが残った長崎の出島でのみ行われ、かすかに続いていくのです。

日本の本格的なパン作り

日本での本格的なパン作りは戦争によってもたらされました。

イギリスが清(中国)とのアヘン戦争で勝利を収めた後、日本にも攻めてくるのではないかと幕府は危機感を持ちます。

その際の食料としてパンは注目されました。

パンは戦時でも保存が効き、火を使って敵に見つかるリスクがないのです。

1842年に本格的な製パン所が作られ、長崎からパン職人を呼びパンを作り始めます。

この時作られたパンは、乾パンのようなものだったようです。

日本発、米麹を使った発酵種

それからしばらくして日本は明治に入ります。

幕府が崩壊し新政府が始まり、日本に西洋文化が再び流入してくるのと同じくして、パンの文化は一気に庶民にも広がっていったのです。

初期の明治政府はイギリスから支援を受けていたためにイギリスパンが主流になっていきました。

この時代に、ついに日本独自のパンが作られます。

それは1874年(明治7年)のことです。

木村安兵衛と英三郎は、当時まだ日本にあまり普及していなかったパンを広めるにはどうすればいいのかと考え、日本酒を作るときに使用する米麴を使って酒種生地を作りました。

それを使って酒粕あんぱんが誕生しヒットとなりました。

このあんぱんを開発した文英堂(現:木村屋総本店)を開業した木村安兵衛は、開業当時、小麦粉にホップの煮汁と蒸したじゃがいもを合わせて発酵させた硬いパンを販売し失敗します。

そこから諦めずに試行錯誤を重ね、酒まんじゅうに使用される酒種を用いてこの柔らかい食感のパンを思いつきました。

これがきっかけとなり、他にもジャムパンやクリームパンなどの菓子パンが庶民の間で定着していくのです。

微生物の発見

パン作りの技術は古くから明らかでしたが、これを科学的に解明していくことになるのは17世紀になってからで、オランダのアントニ・ファン・レーウェンフックがビールの中から酵母菌を発見しました。

アントニ・ファン・レーウェンフック

微生物学の父となる彼は元々科学者でなく、布地店を営む商人でした。

織物商だった頃、洋服の生地の品質を判別するために虫眼鏡を使って生地を拡大して見ていた彼はレンズの取り扱いに手慣れていました。

彼は生涯に500もの顕微鏡を作りますが、それらを使いいろんな身近にあるものを覗いては、ひとり誰も見たことのない未知の世界に感動していたと言います。

彼の顕微鏡の精度は当時としてはものすごく、最高倍率は266倍あったと言われています。(日本顕微鏡工業会HPより)

これがどのくらいすごいのでしょうか。

レーウェンフックと同時期に活躍していた歴史に残る人物の中に、フックの法則で有名なロバート・フックという科学者がいました。

彼は顕微鏡を使い人類で初めてコルクを使って細胞を発見し、cell(セル)と命名します。

ロバートフックが細胞を発見したときに使っていた複式顕微鏡が、倍率150倍程度であったことと比べると、当時としては驚くべきものだったのです。

論文を残さなかったレーウェンフック

レーウェンフックは商人として働きながら趣味で微生物を観察していたために、自身の観察結果を論文として残していませんでした。

ですがある日、彼はこの微生物の発見を当時最も権威ある科学協会であったロンドン王立協会へ普通に手紙としてオランダ語で出します。

それは50年ほど続き、それらの一部が王立協会により英語に翻訳されて出版される形で広まっていったのです。

微小動物(アニマルクル)

1674年、湖から採取した水を観察したレーウェンフックはこれまで発見されていなかった小さな動く物体を発見します。

彼はそれを微小動物(アニマルクル)と名付けました。

彼は生涯にわたり身の回りにあるあらゆるものの観察を続け、数々の微生物を発見します。

その中のひとつに、発酵中のビールの中に楕円形のものを発見します。それが酵母だったのです。

酵母はおよそ1mmの1000分の1の大きさです。

彼によりこの目には見えない小さな生物の存在が発見されましたが、このような生き物がパン作りに大いに関与しているとはこの時はまだ思いもしていませんでした。

パスツールによる微生物の証明と発酵の仕組み

レーウェンフックによって目に見えない酵母は発見されましたが、発酵という現象については依然として謎のままでした。

この謎が解明されたのが19世紀に入ってからのこと。

フランスのルイ・パスツールという科学者によって発酵とは酵母や乳酸菌などの微生物による作用なのだということが証明されました。

生物の自然発生説

それまで発酵の解釈は、古代ギリシャのアリストテレスが唱えた「自然発生説」という物質からいきなり生命は誕生するという説を元として支持されていました。

親からではなくいきなり生まれるということです。

例えば日本でもウジがわくなどといいますが、それらはまるで突然生まれたかのように出現しますよね。

水の中に顕微鏡を覗くと動いている微生物も自然に発生するということです。

このような現象を当時、生命のない物質の触媒作用(物質自体は変化しないけど影響を及ぼす)によって、有機物が分解される科学的な過程であると解釈されていました。

パスツールの実験

しかしパスツールによってそれはくつがえります。

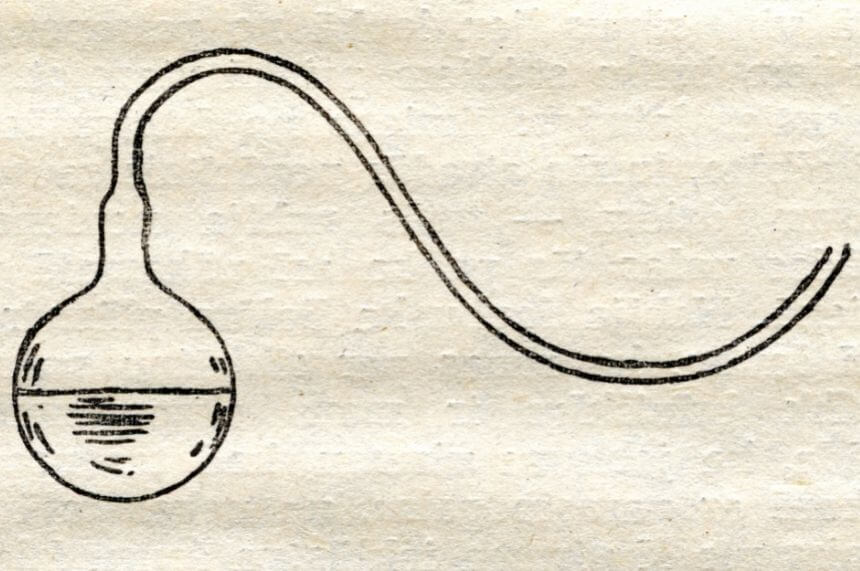

彼はガラスの形を工夫して白鳥の首のような細長いS字の形をした、空気は通るが微生物は入らないフラスコを使って実験を行い、それにより自然発生説は誤りであると証明しました。

フラスコの中に肉汁を入れ加熱して滅菌した後、しばらく放置しても肉汁に変化はなかったのですが、同じものをもう一つ使って今度はフラスコの白鳥の長い首のような部分を折って放置すると白濁し腐敗していきました。

この実験で、微生物は肉汁に自然発生するのでなく、外からフラスコの細いS字を通って肉汁まで到達することができなかったために変化させることができなかったことが証明されました。

ルイ・パスツールの功績

それから後に、関係している微生物の違いによって、アルコール発酵、酪酸発酵、乳酸発酵といった違いが生じることも明らかになりました。

発酵の原理解明によって、雑菌の繁殖を防ぐ「低温殺菌法」を発明します。

パスツールは生涯にわたり微生物や菌についての研究を続け、ワクチンを利用した予防接種の確立をした人物となりました。

パスツールのこの発見以降、酵母は工業的生産の段階に移ります。

酵母の純粋培養の確立 イーストの工場生産開始

こうしたパスツールの発見を応用したのがデンマークの微生物学者エミール・クリスチャン・ハンセンです。

彼はデンマークのビール会社カールスバーグの研究施設ができた始めの研究者の1人でした。

ハンセンはこの研究施設にて酵母の純粋培養法を確立します。

酵母の純粋培養法

ハンセンは、生産酵母には不純物が含まれているだけでなく、異なる多種の菌の集団が構成されており、その中のうちのいくつかの菌が実際に発酵に影響しているという考えをもっていました。

ハンセンは、カールスバーグの醸造所で生産された酵母の懸濁液を希釈して、それを強く振って酵母を分散させます。

そこから少量のサンプルをとり、それを等間隔に1平方センチメートルのグリットのついたガラスの上にのせ、顕微鏡で確認します。

そのグリット一つ分に平均して0.5個の細胞が含まれるまで希釈を繰り返しまします。

そこから1立法センチメートル分のサンプルをいくつか採り、無菌の麦汁とともにそれぞれ試験管に入れます。

温度が均一に保たれて、試験管内の水流が静止すると、細胞は底に留まります。

そして細胞は成長を始め増殖し、最終的には小さな目に見える斑点を形成します。

ほとんどの試験管には細胞がなく斑点ができなかったり、また複数の細胞が入ったものは複数の斑点ができる場合もあります。

ハンセンはその中から、単一の斑点のある試験管のみを利用しました。

この方法によって、単一細胞の培養が可能となりました。

発酵に最適な菌株を選定

それからハンセンは、それらの単一細胞の培養物をいくつも用意して発酵実験を行い、発酵に最適な菌株を選定し、品質の高い酵母を特定して培養することができるようになりました。

ハンセンはこの方法を使用して、カールスバーグの酵母には2種類の酵母が含まれることを見つけ、その内の1つはオリジナルのラガー酵母でした。

この酵母を単独で使用すると美味しいビールが生産できることを示したのです。

これまでの自然発酵に頼った作り方では、様々な微生物や雑菌が入っているために品質が安定しておらず、職人による経験や勘が必要でした。

この優良な酵母を1つだけ取り出して培養し、発酵させるこの技術によって発酵食品・飲料の品質は一気に向上しました。

アメリカでイーストの商業的量産が始まる

1868年、パスツールの発見から9年後のこと。

オーストリア出身のユダヤ系ハンガリー人チャールズフライシュマンは、弟のマクシミリアンと共にアメリカにてフライシュマンイーストカンパニーを設立し、最初の商業的に生産された酵母を販売しました。

彼は現在に続く生イーストを初めて生産した人物です。

これにより、品質の安定した生イーストが多くの人のもとに届くようになり、世界中でこのイーストを使ったパンが作られるようになります。

近代的な製パンの時代が誕生しました。

アメリカのパンは美味しくなかった

当時アメリカにきたフライシュマンは現地のパンの味に愕然したといいます。

この時アメリカで作られていたパンは、フライシュマンの故郷で作られていたパンのような香り高く柔らかいパンに匹敵することは無かったようです。

それからしばらくして、フライシュマンによってイーストが生産され、それを使って作られた焼き立てのパンはこれまでのものと比べて素晴らしい出来栄えとなったために、その香りに抗える人は殆どいなかったといいます。

この生産方法は、一つの酵母細胞から大量の酵母を生産する仕組みです。

当時のイーストの生産方法

まず強力な顕微鏡を使って酵母の生息している株から健康で活発な酵母細胞を1つ選択します。

その酵母を無菌状態の試験管に植えます。この試験管には酵母を成長させるために必要になる栄養素を全て入れた状態です。

この試験管で酵母は出芽する、または増殖させてどんどん複製していきます。

これは単一酵母ですね。

酵母が増殖して純粋な酵母の小さな塊となったら、麦汁の入ったガラス製のフラスコに移します。麦汁には、糖や炭水化物、ビタミン、ミネラルなどなど、豊富な栄養がたくさん入った培養液です。

ここに入った酵母がどんどん増加していく過程で発酵が始まります。

それを次は、また麦汁の入ったタンクに入れていきます。

どんどん容器を大きくしていき酵母を増殖させていくわけです。

この調子で酵母はどんどん成長し続けていきますから、さらに大きなタンクに詰めていきます。

この当時、最終的なタンクの量は60000ガロン、およそ22万7000リットルの大きさになる容器になります。

そして発酵が完了すると、酵母は繰り返して洗浄の上遠心分離機によって栄養成分から分離され成長を止めます。

これで純粋な活性した酵母液が出来上がります。

これをビールやパンなどの使い方に応じてさまざまな製造工程に使用されます。

20世紀 イーストの利便性を求めて

1940年代第二次世界大戦においてパンの技術は進化しました。

フライシュマンは米軍のために、冷蔵を必要とせず貯蔵寿命の長く、温度耐性を備えた粒状のドライ・イーストを開発しました。

これはいまだに米軍で使用されるスタンダードな酵母となっています。

ドライ・イーストは、乾燥した死んだ細胞内の中に生きた酵母細胞をカプセルのように閉じ込めたものです。

このドライ・イーストは冷蔵を必要とせずに、温水によって素早く再び酵母を活性化することができるようになりました。

室温で保存するとおおよそ1年、冷凍すると10年以上にわたり保存することができます。

このドライ・イーストにより、通常の2倍の速度で発酵し、作業時間を短縮することができました。

ドライ・イーストは他のイーストと比べても非常に保存性が優れているという特徴があり、当時の戦時中という環境では大変役に立つイーストとして使用されていきました。

インスタントイーストの登場

1984年。フライシュマン社によってインスタント・ドライ・イーストが開発されました。

このイーストは、脱水する前の生イーストをフリーズドライするという方法で作られました。

インスタント・ドライ・イーストはドライ・イーストと似ていますが、同等の体積に対して生きた酵母の割合がかなり高くて、より小さな顆粒にしたものです。

ドライ・イーストと比べて保存性は落ちますが、水に溶かす必要がなく、ほとんどの生地に直接混ぜることができます。

浸透圧への耐性がありますので、様々な生地に利用することができました。

また、このフライシュマン社と時をほとんど同じくしてもう一社、フランスより後に世界最大級のイーストの生産で有名となるルサッフル社という会社が興ります。

ルサッフルでもこれらと同等のイーストを開発しており、この時代イーストの進化はお互いの競争によりどんどん進化していったようです。

ルサッフルで作られた酵母も同じく、米軍のキッチンで使用されています。このルサッフルも立ち上げ当初の技術はフライシュマンと同じくオーストリアのウィーンの技術を使用していました。

この2社は世界を代表するイーストを生産する会社となり、現在でも広く世界中で使われています。

日本発のイースト誕生

日本の明治末期のこと。

1910年、九十製パンの創業者となる田辺玄平はアメリカから帰国したのち、日本でのドライ・イーストを作るために彼は私財を投じて研究を始めます。

当時日本には冷蔵庫がなく生イーストを管理することができず、ドライ・イーストは日本にはまだ輸入されておらず、存在していませんでした。

それまでの間、日本でのパン作りにおいて酵母の培養法が確立されておらず、安定してパンを作るのは難しかったために一部の人にしか食べられていなかったようです。

1915年(大正4年)、田辺は乾燥酵母「マジック・イースト」を開発。

日本において保存可能なドライ・イーストが登場し、日本でも品質の安定した美味しいパンが作られるようになります。

それから2年後、杉本隆治によって、発酵速度の速いフライシュマンイーストが日本に輸入され、イーストの開発競争は激しくなっていきました。

当時のパン職人は秘伝の自家製のパン種を代々受け継ぎパンを作っていました。

このドライ・イーストの登場により、これまでのパン種を利用した限られた人たちによるパンづくりが主体の時代は幕を閉じ、様々なパンを誰もが手軽に楽しめる時代へ入っていくのです。

終わりに

いかがでしたでしょうか。今回は発酵について深く知るために、その性質や歴史をたどり紹介してきました。

この不思議な現象は、遥か昔に偶然ととも発見され、それからずっと私たち人類はそれをより良く活用する術を試行錯誤し続け、今では多くの人が手軽に楽しめるようにまでなりました。

今回取り上げた以外にも、発酵は食品に限らずとも医療や戦争の道具としてなど、様々な形で使われています。

もし興味がありましたら、発酵の世界をさらに深めてみてはいかがでしょうか。