現在日本で一番多い食中毒はノロウイルスによるものですが、冬に圧倒的に多い傾向があり、夏には一気に細菌性の食中毒が増えます。

細菌性の食中毒でもっとも多い原因は、カンピロバクターという細菌によるものです。

いまでこそ食中毒の件数はノロウイルスがカンピロバクターを抜きましたが、わずか数年前までは細菌が多くを占めていました。

件数が減ってきているのは細菌による食中毒の認知度が上がり、予防や対策がしっかりされるようになってきた結果と言っても過言ではありません。

細菌性の食中毒が減少してきているのは予防と対策があってのこと。

何も対策をしなければ調理場は菌の温床となります。

そこで、今回は夏の食中毒の大部分を占める細菌性食中毒について詳しく解説していきたいと思います。

食中毒とは

食中毒は、ヒトにとって有害な物質に汚染されたものを摂取することで受ける健康被害のことです。

内閣府の食品安全委員会によると、食中毒は「食品に起因する胃腸炎、神経障害などの中毒症状の総称」と定義されています。

食中毒の原因

食中毒は原因の違いによって細菌性食中毒、自然毒食中毒、化学性食中毒、さらにウイルスが原因で起こる食中毒や寄生虫が原因で起こる食中毒に分けることができます。

細菌性食中毒

細菌性食中毒は、細菌がヒトの腸管内で増殖することで発症したり、多くの細菌が付着する食品などを取り込んだことで発症する食中毒です。

このような食中毒は感染型といい、他にも菌が産生する毒素が原因で発症する毒素型があります。

自然毒食中毒

自然毒食中毒とは、生物がもともと保有している毒素が原因で起こる食中毒のことです。

主に魚介類由来である動物性食中毒と、キノコと植物由来である植物性食中毒に分けられます。

動物性食中毒としておもなものにはフグ毒や貝毒などがあり、植物性食中毒にはキノコや野草、ジャガイモの芽の毒などがあります。

キノコは生物学的には植物ではなく菌類ですが、食中毒では植物性食中毒として扱われています。

化学性食中毒

化学性食中毒とは、本来食品や食品原料には含まれていない有害化学物質を摂取することで起こる食中毒のことです。

原因物質には、ヒ素や鉛などの重金属、殺鼠剤、農薬、油脂の酸敗、ヒスタミンなどがあります。

なかでも特に多いのがヒスタミンです。ヒスタミンは魚のもつアミノ酸の一種であるヒスチジンを、微生物が代謝してしまい産生される物質です。

魚介類の摂取でしばしば起こりますが、化学性食中毒として扱われています。

ウイルスが原因で起こる食中毒

近年、細菌性の食中毒より多くなってきているのが、ウイルスが原因で起こる食中毒です。

汚染された食品や水から感染するロタウイルスのほか、牡蠣などの二枚貝を摂取することで起こるノロウイルスなどがあげられます。

なかでも圧倒的に多いのがノロウイルスで、ウイルスが原因で起こる食中毒の約9割を占めています。

寄生虫が原因で起こる食中毒

ウイルスが原因で起こる食中毒と同じく、近年増加傾向にあるのが、寄生虫が原因で起こる食中毒です。

寄生虫が原因で起こる食中毒には、魚の内臓に寄生しているアニサキス、衛生設備や下水環境の整ってない場所での水や食品に付着するクリプトスポリジウムなどがあります。

細菌性の食中毒などのように人の体内で増殖することはありませんが、激しい胃痛や下痢をともない重症化することもあります。

食中毒の原因菌

食中毒の原因となるものにはさまざまなものがありますが、今回取り上げていくのは夏に圧倒的に多い細菌性食中毒についてです。

まずは、細菌性食中毒の原因菌について紹介していきましょう。

腸炎ビブリオ

腸炎ビブリオの学名はVibrio parahaemolyticusといいます。

通性嫌気性の感染型食中毒で、熱に弱いのが特徴です。

通性嫌気性については、後述する「菌は適切な酸素濃度で増加する」の項目で詳しく説明したいと思います。

おもな感染経路は、汚染された海産物や、汚染されたまな板や調理器具を使って調理した食品です。

潜伏期間は6~12時間、腹痛や水様性の下痢、嘔吐や発熱などを起こします。

ウェルシュ菌

ウェルシュ菌は学名でClostridium perfringensといいます。

偏性嫌気性の感染型食中毒で、熱に非常に強いのが特徴です。

偏性嫌気性についても、後述する「菌は適切な酸素濃度で増加する」の項目で詳しく説明したいと思います。

糞便や土壌、水中や空気中にも広く分布しており、主な感染経路は汚染された食肉です。

潜伏期間は6~24時間で、軽度の胃腸炎を起こします。

また、水様性の下痢や腹部の痙攣を起こし、まれに嘔吐や発熱症状も現れます。

ウェルシュ菌は毒素を産生し、産生する毒素によってA~Eの5型に分類することができます。

食中毒を起こすのは、エンテロトキシンを産生するA型菌がほとんどです。

芽胞を形成する

芽胞とは、菌の生育環境が悪化したときに細胞に形成される耐久性の構造物のことです。

菌のなかには芽胞を持つものがあり、ウェルシュ菌もその一つです。

通常のウェルシュ菌は「栄養型」と呼ばれるもので、菌そのものは熱に弱いのですが、生育環境が悪化すると芽胞を形成し、「芽胞型」となります。

なかでもA型菌の作る芽胞は非常に熱に強く、加熱したあとも生き残ってしまいます。

この段階では数が少なく問題ないのですが、調理後に生き残った芽胞は、ある一定温度にまで下がると発芽して急速に栄養型の菌を増殖してしまうのです。

この大量に増殖した菌を摂取すると、ヒトの腸管内で芽胞を形成し、その過程でエンテロトキシンという毒素を産生します。

この毒素が食中毒の症状である下痢などを引き起こします。

毒素が原因となる食中毒は、通常、毒素型食中毒に分類されますが、ウェルシュ菌は感染型食中毒です。

これはウェルシュ菌がほかの毒素型食中毒とは違う方法で食中毒を起こしているためです。

ウェルシュ菌の毒素はほかの毒素型菌とは違い、栄養型の増殖時には産生されず、芽胞形成時にのみ産生されます。

食中毒を起こすほどの毒素を産生させるには、増殖した生菌の摂取が前提となるため、感染型食中毒に分類されているのです。

ボツリヌス菌

ボツリヌス菌は学名でClostridium botulinumといいます。

偏性嫌気性菌の毒素型食中毒で、ボツリヌス菌の産生する毒素は熱で不活化しやすいのですが、菌そのものは芽胞を形成しており、熱に非常に強い性質があります。

ボツリヌス菌は土壌に多く存在し、主な感染経路は、真空パックされた飯鮓(いずし)や缶詰め、自家製の長期保存食品、要冷蔵のレトルト食品の常温放置などです。

潜伏期間は8~36時間で、主な症状は下痢や嘔吐、言語障害などの神経症状です。

ボツリヌス菌は、増殖の過程で毒素を産生しますが、毒素そのものは加熱で不活化することができます。

真空パックにする商品などは、あらかじめ芽胞が死滅する条件で滅菌をおこなうのですが、滅菌が不十分であると芽胞が残ってしまい増殖します。

また、ボツリヌス菌が原因で起こる食中毒には、1歳未満の乳児に起こる乳児ボツリヌス症というものがあります。

乳児ボツリヌス症の主な原因は、ハチミツです。

ハチミツそのものにボツリヌス菌が含まれていても、ハチミツの環境下で菌が増殖することはありません。

成人の腸内環境では微量なボツリヌス菌は腸内細菌との競争で負けてしまいます。

しかし、腸内環境の整っていない1歳未満の乳児がハチミツを摂取すると、ボツリヌス菌の芽胞が発芽し、乳児の腸管内で増殖して、毒素を産生してしまうのです。

サルモネラ菌

サルモネラ菌は学名でSalmonella entericaといいます。

通性嫌気性の感染型食中毒で、熱に弱いのが特徴です。

牛・豚・鶏などの腸管や河川、下水道などに生息する菌で、卵や鶏肉、スッポンやウナギなどの淡水に生息する養殖魚が原因となって起こります。

潜伏期間は8~48時間で、主な症状は腹痛や下痢、発熱です。

病原大腸菌

病原大腸菌とは、特定の疾患を起こす大腸菌の総称です。

大腸菌は学名でEscherichia coli(以下E.coli)といい、大腸菌にはさまざまな菌株があり、腸内の常在菌として欠かせないものから、深刻な食中毒を起こすものまであります。

病原大腸菌の共通性状としては、通性嫌気性の感染型食中毒で、熱に弱い特徴があります。

それでは、病原大腸菌にどのような菌があるのか見ていきましょう。

腸管病原性大腸菌(EPEC)

腸管病原性大腸菌の学名は、enteropathogenic E.coliといい、その頭文字をとってEPECと呼ばれています。

潜伏期間は一般的には12~72時間ですが、これより短い場合もあります。

小腸に感染し、発熱や下痢、腹痛を起こします。

腸管組織侵入性大腸菌(EIEC)

腸管組織侵入性大腸菌の学名は、enteroinvasive E.coliで、その頭文字からEIECと呼ばれています。

結腸(大腸のなかで肛門に近い直腸を除いた大部分)の細胞に侵入します。

潜伏期間は12~48時間ですが、あまり一定していません。

発熱や腹痛、血の混じった下痢を起こし、症状としては赤痢に似ているのが特徴です。

腸管毒素原性大腸菌(ETEC)

腸管毒素原性大腸菌の学名はenterotoxigenic E.coliで、その頭文字からETECと呼ばれています。

エンテロトキシンという毒素を産生します。

EPECと同じく、潜伏期間は12~72時間ですが、これより短い場合もあるのが特徴です。小腸に感染し、腹痛や水様性の下痢を起こします。

腸管出血性大腸菌(EHEC)

腸管出血性大腸菌はEnterohemorrhagic E.coliのことで、その頭文字をとってEHECと呼ばれます。

ベロ毒素を産生するのが特徴です。

腸管出血性大腸菌には、多くの血清型が存在し、一般に知られているのがO157です。

潜伏期間は3~8日で、腹痛や下痢を起こし、一部の患者では溶血性尿毒症症候群というものを起こす場合もあります。

数10個という菌でも感染するため、非常に感染力が高く、重症化や死亡のリスクがある食中毒です。

腸管凝集性大腸菌(EAEC)

腸管凝集性大腸菌は、enteroaggregative E.coliの頭文字をとって、EAECといいます。

また、別名、腸管凝集接着性大腸菌(EAggEC)ともいいます。

熱帯や亜熱帯でみられ、小児に多いのが特徴です。

潜伏期間は1~5日で、長期間に渡り下痢を起こします。

黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は学名でStaphylococcus aureusといいます。

通性嫌気性の毒素型食中毒で、菌そのものは熱に弱いのですが、熱に強いエンテロトキシンという毒素を産生します。

ヒトや動物の表皮や粘膜に常在する細菌で、普段はヒトにとって害のない菌です。

しかし、増殖するとエンテロトキシンを産生し、食中毒を起こします。

潜伏期間は1~3時間と早く、吐き気や嘔吐、腹痛や下痢をともないます。

赤痢菌

赤痢菌はShigella 属に分類される菌で、生化学的な特徴の違いからA~Dの亜群に分けられます。

- A亜群;S.dysenteriae(志賀赤痢菌)

- B亜群;S.flexneri(フレキシネル赤痢菌)

- C亜群;S.boydii(ボイド赤痢菌)

- D亜群;S.sonnei(ソンネ赤痢菌)

いずれも通性嫌気性の感染型食中毒で、熱に弱いのが特徴です。

汚染された食物や水などの摂取、菌の付着した手指や食器などから感染し、潜伏期間は1~5日で下痢や発熱などの症状を起こします。

カンピロバクター

カンピロバクターは、カンピロバクター(Campylobacter)を原因菌とする食中毒の総称で、そのなかでもCampylobacter jejuni(以下C.jejuni)とCampylobacter coliが厚生労働省により食中毒菌として指定されています。

カンピロバクターによる食中毒の90%以上はC.jejuniが原因です。

微好気性の感染型食中毒で、熱には弱い性質があります。

微好気性については、後述する「菌は適切な酸素濃度で増加する」の項目で説明したいと思います。

鶏肉を生や加熱不足で食べると感染する可能性の高い食中毒で、潜伏期間は2~5日、下痢や腹痛、発熱、嘔吐、倦怠感などを起こします。

日本で最も多く発生する食中毒の原因菌は?

近年、日本で最も多い食中毒の原因菌は、カンピロバクターです。

カンピロバクターは、すべての食中毒の原因の約3割を占め、細菌性食中毒のなかでは7割以上を占めています。

しかし、患者数としてはウェルシュ菌やサルモネラ菌、病原大腸菌が多く、カンピロバクターに比べて重症化しやすいことがわかります。

厚生労働省「令和元年食中毒発生状況 PDF P20〜P30参照」

食中毒の約半数は、飲食店が原因となっていますが、パン屋で起こる食中毒はほとんどがノロウイルスによるもので、細菌性の食中毒はあまり報告がありません。

食中毒の原因菌が増殖する条件

菌は細胞分裂で増殖する生物ですが、増殖するにはさまざまな条件が必要です。一つずつ解説していきましょう。

菌の増殖には水が必要

菌は生物なので栄養を必要としますが、それと同時に必要なのが水です。

菌は水に溶けた栄養素を分解して摂取し、エネルギーを産生します。

得たエネルギーでDNAを増やして増殖をおこなっています。

水に溶けた栄養素からエネルギーを産生させるため、適量の水が必要不可欠なのです。

菌は自由水で増殖する

食品には、同じ量の水分が含まれているにも関わらず、腐敗しやすい食品と腐敗しにくい食品があります。

たとえば乾燥した食品でなくても、塩漬けや砂糖漬けにすることで日持ちするのはこのためです。

先ほど菌の増殖には水が必要だと説明しましたが、どんな水でも菌が増殖に利用できるわけではありません。

食品に含まれる水には、自由水と結合水があり、このうち菌が増殖できるのは自由水だけなのです。

自由水とは

自由水とは、食品に含まれる水分のうち、細菌などの微生物が利用することのできる水のことです。

自由水は、分子が自由に動き回ることができる水で、0℃で凍結したり100℃で気化したりすることができます。

結合水とは

一方、食品に含まれる水分のうち、タンパク質や炭水化物と結合しているのが結合水です。

分子の運動が阻害されている状態で、0℃でも凍結せず、100℃でも気化しにくいのが特徴です。

分子が自由に動き回ることができないため、菌も増殖できません。

水分活性とは

菌の増殖を説明するうえで外せないのが、水分活性についてです。

水分活性(Aw)は自由水がどれだけあるかを表す指標のことで、0~1.00の範囲で表します。

水分活性の値が多いほど、自由水の割合が多いということです。

そのため、水分活性を低くすることで菌の増殖を抑えることができます。

下の表は、水分活性の値別のおもな食品と、細菌が必要としている最低水分活性についてまとめたものです。

| 水素活性(Aw) | おもな食品例 | 微生物が発育に必要な最低水分活性 |

|---|---|---|

| 1.00~0.95 | 生肉、肉製品(低食塩ベーコン、ソーセージ)、鮮魚、野菜、果実、バター、菓子パン | ほとんどの細菌(0.90) |

| 0.95~0.90 | プロセスチーズ、高食塩ベーコン、半乾燥肉製品(セミドライソーセージ)、食パン | |

| 0.90~0.80 | チェダーチーズ、サラミソーセージ、フルーツケーキ、しらす干し、ロングライフブレッド | 酵母(0.87)、黄色ブドウ球菌(0.84)、ほとんどのカビ(0.80) |

| 0.80~0.70 | 乾燥肉製品(ドライソーセージ、ビーフジャーキー)、塩鮭、ジャム、蜂蜜、醤油 | 好塩菌(0.75) |

| 0.70~0.60 | パルメザンチーズ、さきイカ、小麦粉 | やや乾燥した環境を好むカビ(0.65)、耐浸透圧性酵母(0.60) |

| 0.60~0.50 | チョコレート、キャンディ | |

| 0.5~0.4 | ココア | 微生物が増殖する可能性は極めて低い |

| 0.4~0.3 | ビスケット、ポテトチップス、インスタントコーヒー | |

| 0.2 | 乾燥野菜 |

水分活性値が0.85以下であれば病原微生物は増殖せず、0.50以下ではほとんどの微生物が増殖できません。

通常、パンの水分活性は1.00~0.90ほどで、あらゆる食品のなかでも保存性が低い部類に入ります。

ロングライフブレッドは、さまざまな工夫を凝らし長期保存可能にしている商品ですが、その一つの要因に水分活性の低さがあるのです。

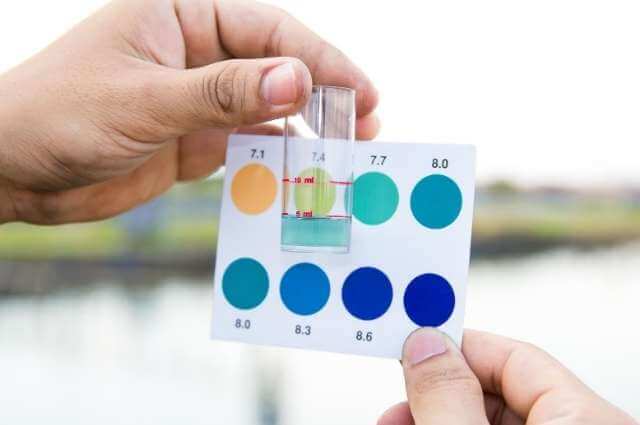

菌は最適(または至適)pHで増殖する

pHとは、水素イオン指数のことで、溶液の酸性やアルカリ性などの液性を表す指数のことです。

記号でpHと書き、ピーエイチまたはピーエッチと読みます。

元々はドイツ語読みのペーハーという読み方が普及していたため、昔の名残でいまでもペーハーと読む人も多いです。

しかし、1957年に日本工業規格(JIS)で読み方が定められ、現在はピーエイチまたはピーエッチと読むのが正しい読み方です。

pHの数値は1~14で表し、pH7.0は中性、それより低い方が酸性側、高い方がアルカリ性側となります。

細菌には増殖するのに最適なpH(至適pH)があり、その多くがpH6.0~7.5の中性付近です。

ここでは、細菌性食中毒の原因菌の至適pHについてまとめたので紹介したいと思います。

| 原因菌 | 至適pH | 発育可能なpH |

|---|---|---|

| 腸炎ビブリオ | 7.6~8.0(弱アルカリ性) | 5.6~9.6 |

| ウェルシュ菌 | 6.0~7.5(中性) | 5.0~9.0 |

| ボツリヌス菌 | 6.0~7.0(中性) | 4.0~9.6 |

| サルモネラ菌 | 7.0~7.5(中性) | 3.8~9.5 |

| 病原大腸菌(おもにEHEC) | 6.0~7.0(中性) | 4.4~9.0 |

| 黄色ブドウ球菌 | 6.0~7.0(中性) | 4.0~9.6 |

| 赤痢菌 | 6.8~7.2(中性) | 4.9~9.3 |

| カンピロバクター | 6.5~7.5(中性) | 5.5~8.0 |

酸性やアルカリ性の環境は、細胞内のタンパク質の変性がおこることがわかっており、ほとんどの菌が中性を好みます。

しかし、なかには強酸や強アルカリなどの環境でも発育できる好酸菌や好アルカリ菌と呼ばれる菌も存在し、極限の環境下で生育できる理由の一つにはその菌が産生する酵素が関係していると考えられています。

菌体そのものは中性であっても、酸やアルカリに耐性のある酵素を産生し周辺環境を変化させることで生存可能になるのです。

この作用は一つの要因にすぎず、ほかにも多くの要因が重なって生存可能になっていると考えられているのですが、まだまだ不明瞭なことも多く、研究が進められています。

製パンでもpHは重要

pHについては、食中毒に限らず製パンにおいても重要です。

製パンの仕込み水に適したpHは、pH6.0~7.0(弱酸性~中性)と言われています。

真菌類である酵母の至適pHは、pH5.0~6.0とやや酸性よりで、発育可能なpHは3.0~8.0です。

市場ではアルカリイオン水などのミネラルウォーターも多く販売されていますが、製パンにはアルカリ性の水は適していません。

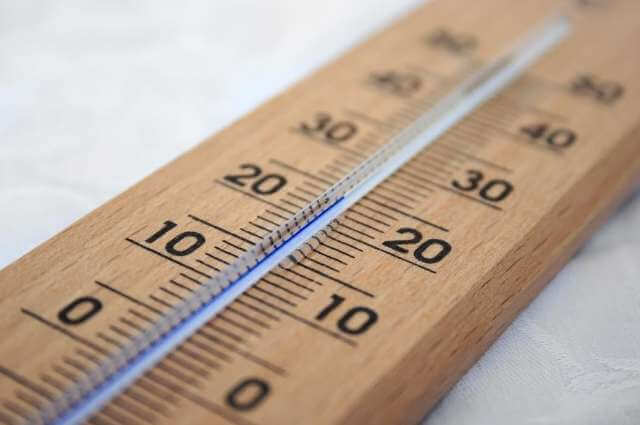

菌は発育至適温度で増殖する

細菌はそれぞれ生きるのに適した温度があり、特に増殖速度が上がる温度帯を発育至適温度といいます。

また、発育至適温度別に低温菌、中温菌、高温菌と分類されており、多くの菌は中温菌に分類されています。

低温菌とは

低温菌とは、12~18℃の温度帯で最も増殖する菌のことです。

増殖可能な温度は、0~30℃で、低温菌に属する菌には、エルシニア菌、シュードモナス菌、乳酸菌などがあります。

低温でも増殖可能なため、冷蔵庫でも増殖してしまうのが特徴です。

中温菌とは

中温菌とは、30~38℃で最も増殖する菌のことで、増殖可能な温度は5~55℃です。

今回紹介している細菌性食中毒の原因菌である腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、病原大腸菌、赤痢菌、黄色ブドウ球菌など多くの菌が中温菌に属します。

高温菌(好熱菌)とは

高温菌とは、55~65℃で最も増殖する菌のことです。

増殖可能な温度は、30~70℃ですが、一部の菌は50~85℃となっています。

高温菌の至適温度帯には該当しませんが、ウェルシュ菌の至適温度は40~45℃、カンピロバクターは42~43℃とほかの細菌に比べて高く、高温性の細菌として認識されています。

おもな高温菌には、クロストリジウム属やバチラス属の一部の細菌が属していますが、食中毒の原因菌として問題になることはほとんどありません。

菌は適切な酸素濃度で増殖する

菌によって増殖に適した酸素濃度が違います。

なかには酸素を全く必要としない菌や、酸素のあるなしにかかわらず増殖可能な菌もいるのです。

酸素を必要としない菌を嫌気性菌、酸素が必要な菌を好気性菌と大きく分けることができます。

さらに酸素の要求性によって偏性嫌気性菌、偏性好気性菌、微好気性菌、通性嫌気性菌の4つに分けることができます。

偏性嫌気性菌とは

偏性嫌気性菌とは、増殖するのに酸素を必要としない菌のことです。

このような菌は酸素環境下にさらされると、生きていくことができません。

偏性嫌気性菌には、ウェルシュ菌やボツリヌス菌、ビフィズス菌などが該当します。

偏性好気性菌とは

偏性好気性菌とは、増殖するのに酸素を必要とする菌のことです。

大気中の濃度(酸素濃度21%)かそれ以上の濃度で発育します。

おもな偏性好気性菌は、緑膿菌や放線菌、枯草菌です。

微好気性菌とは

大気より低い3~15%の酸素濃度で増殖可能な菌を、微好気性菌といいます。

微好気性菌には、カンピロバクターなどがあります。

通性嫌気性菌とは

通性嫌気性菌とは、酸素があってもなくても増殖することができる菌のことです。

通性嫌気性菌には、サルモネラ菌や腸炎ビブリオ、大腸菌があります。

食中毒の予防と対策

食中毒を起こす菌の種類や増殖する条件がわかったら、食中毒を起こさないための予防と対策が重要です。

予防としては菌をつけない、増やさないこと。

対策としては菌を殺すことです。

ここからは、具体的にどのようなことに取り組むべきかを紹介したいと思います。

低温で保存する

食中毒の原因菌のおもな増殖温度は20℃~50℃です。

これよりも低温で保存することで、ほとんどの菌の増殖を抑えることができます。

こちらはおもな食材別の保管温度です。

| 食材 | 保管温度 |

|---|---|

| 果物 | 5~7℃(野菜室) |

| 野菜 | 5~7℃(野菜室) |

| 卵 | 2~5℃(冷蔵室) |

| 乳製品 | 0~3℃(チルド室) |

| 肉 | 0~3℃(チルド室) |

| 魚介類 | 0~3℃(チルド室) |

低温菌などの一部の菌では、低い温度でも増殖可能ですが、食中毒の原因菌はほとんどが中温菌です。

常温での放置をさけ、適切な温度で管理しましょう。

水気を抜く

菌の増殖には水分が欠かせないので、食品中の水気を抜くことで菌の増殖を抑えることができます。

食品の水気を抜いて作るものには、煮干しや干し椎茸、切り干し大根などの乾物があります。

パン屋で使われる食材では、ドライフルーツやドライトマト、フライドオニオン、乾燥ハーブなどがありますが、ドライイーストも、保存性を高めるために生イーストから水分を抜いて作られたものです。

また、パンが原料となっているクルトンやラスク、パン粉も水気を抜いて保存性が高くなっている食品です。

塩漬け・砂糖漬けにする

菌は自由水のなかでのみ増殖することができます。

そのため、自由水を減らすことができれば菌の増殖を抑えることができます。

自由水を減らす有用な方法としては、食品に塩や砂糖を多く使うことです。

これは、塩や砂糖が自由水と結びついて結合水になるためです。

塩分濃度約5%で菌の増殖が抑制され、15~20%で繁殖が不能となります。

砂糖の場合は食品の重さの45~55%の量が必要です。

塩を多く使って保存性を高めた食品には、コンビーフやアンチョビ、塩辛、漬物などがあります。

アンチョビはペーストも販売されているので、総菜パンやピザなどにも使い勝手の良い食材です。

砂糖を多く使った食材には、ジャムやオレンジピールの砂糖漬け、レモンの砂糖漬けなどがあります。

このような食品は菓子パンでも多く使われています。

酢漬けにする

酢漬けにし、食品のpHを下げる(酸性にする)ことで菌の増殖を抑えることができます。

菌の生育可能pHから外れることで増殖できない環境にし、お酢に含まれる酢酸の作用によって、菌のタンパク質を変性させることが可能です。

酢酸濃度0.1%で多くの菌の増殖を抑制し、さらに特定の菌に関しては、一定の条件下で殺菌効果もあることがわかっています。

酢酸濃度2.5%で、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌なら10分、腸炎ビブリオは15秒以内で効果が確認されています。

参考文献:食品の防腐からキッチンまわりの洗浄までナチュラルで安心な食酢の抗菌効果|ミツカングループウェブサイト

酢漬けにした食材の例としてはピクルスやハラペーニョです。

調理した食品としては、エスカベッシュという南蛮漬けのようなものや、酢を使ったマリネ、キャロットラペなどです。

ピクルスはタルタルソースに使ったり、ハラペーニョはサルサソース、キャロットラペはサンドイッチにするなどパン屋でも調理パンに応用しやすいものが多いです。

酸素を薄くする

嫌気性菌を除いた菌の生存には酸素が不可欠です。

菌にはそれぞれ必要な酸素濃度があり、その酸素濃度から外れる環境にすることで増殖を防ぐことができます。

まず一つの方法としては、保存容器へガスを注入する方法です。

保存容器内の酸素を窒素や炭酸ガス(二酸化酸素)に置き換えて酸素濃度を下げます。

もう一つの方法としては、保存容器に脱酸素剤を入れる方法です。

脱酸素剤を入れると保存容器の酸素を吸い、無酸素状態になります。

パン屋で取り入れやすいのは、脱酸素剤の方です。オレンジピールやドライトマトなどを保存するときには、脱酸素剤が広く使われています。

しかし、注意しないといけないのが嫌気性菌には効果が期待できないということです。

嫌気性菌にとっては、むしろ増殖するのに良い環境を作りかねません。

そのため、菌が増殖するほかの条件を同時に封じる必要がでてきます。

水分活性の低下はもちろんのこと、低温での保存、原材料そのものや製造環境の滅菌など結果的にハードルの高いものとなってしまいます。

自家製食品ではなく、既製品の保存として追加で脱酸素剤を使う分には良いでしょう。

加熱する

ほとんどの菌は75℃以上で死滅するため、加熱はとても有効な方法です。

以下の表は、菌が死滅する温度についてまとめたものです。

| 食中毒の原因菌 | 死滅温度・時間 |

|---|---|

| 腸炎ビブリオ | 65℃、5分 |

| ウェルシュ菌 | 60℃、1分【芽胞】100℃、4時間以上 |

| ボツリヌス菌 | 【毒素不活化】80℃、30分または100℃、10分【芽胞】120℃、4分または100℃、6時間以上 |

| サルモネラ菌 | 65℃、3分 |

| 病原大腸菌 | 75℃、1分 |

| 黄色ブドウ球菌 | 65℃、10分【毒素】200℃、30分 |

| 赤痢菌 | 63℃、5分 |

| カンピロバクター | 60℃、1分 |

ウェルシュ菌そのものは通常の加熱調理で死滅するのですが、ウェルシュ菌が形成する芽胞は100℃で4時間以上加熱しないと死滅しません。

調理した食品の温度が低下していく過程で、芽胞は50℃付近で発芽し、45℃付近でもっとも増殖します。

そのため、食品はできるだけ急速に冷まし、低温で保存することが重要です。

ボツリヌス菌の毒素は80℃、20分または100℃、数分で不活化しますが、芽胞は120℃、4分または100℃、6時間の加熱が必要です。

毒素型食中毒であるボツリヌス菌は毒素を不活化させることが大切で、1歳未満の乳児を除き、成人では芽胞が残っていても食中毒の影響がでることはほとんどありません。

黄色ブドウ球菌が一定数以上増殖すると、エンテロトキシンが食中毒を発症する毒素量に達してしまいます。

一度増えた毒素は200℃で30分間加熱しないと不活化されないため、黄色ブドウ球菌は増やさないことが重要です。

食品の加熱条件

食品によって加熱条件が変わり、なかには細かく国の基準で定められているものもあります。

一般的な食品においては次のように定められています。

厚生労働省の定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、“中心部が75℃で1分間以上(二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85~90℃で90秒間以上)又はこれと同等以上まで加熱されていることを確認するとともに、温度と時間の記録を行うこと”と記されています。

大量調理施設衛生管理マニュアル通知案

さらに、牛乳は食品衛生法の「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」で

“保持式により摂氏六十三度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること”

と定められています。

加熱方法

加熱方法は、おもに以下の表のように大別されます。

| 加熱方法 | 調理法 |

|---|---|

| 湿式加熱 | 煮る、茹でる、蒸す、炊く |

| 乾式加熱 | 焼く、炒める、揚げる |

| 誘電加熱 | 電子レンジを使ったマイクロ波加熱 |

ちなみに、IHクッキングヒーターなどの電気調理器を使った電磁誘導加熱は、「誘導加熱」という加熱方法で、誘電加熱とは区別して使われます。

パン屋でおこなう加熱殺菌は、調理器具に対しておこなわれることがほとんどです。

さらに手作りジャムの製造販売をおこなっている場合などは、保存容器の煮沸消毒をおこないます。

燻製にする

燻製の製造時に発生する煙には、殺菌効果と酸化防止効果があります。

煙のなかにはホルムアルデヒドやフェノールが含まれており、菌の細胞内のタンパク質を変性させて死滅させたり、食品のタンパク質の被膜となって菌の侵入を防ぐことができるためです。

さらに、長時間燻煙することで食品の水分活性が低下し、菌の増殖を抑えることができます。

燻製して作る食品には、ベーコンや生ハム、スモークサーモンなどがあります。

パン屋で燻製からおこなうことはなかなかないかもしれませんが、燻製された食品は保存性が高いため在庫管理しやすく、しばしば総菜パンの食材として使われています。

紫外線で殺菌する

菌は紫外線でも殺菌することができます。

菌は細胞の中に遺伝情報をつかさどるDNAをもっていますが、DNAは紫外線(とくに254nm付近の波長)を吸収しやすい性質があります。

吸収された紫外線は遺伝情報を破壊してしまうため、正しい遺伝情報を持たなくなった菌は増殖する能力をなくし、結果的に死滅してしまうのです。

食品の品質を変えることなく殺菌ができ、常温で使用できるため器具にも使いやすい方法です。

しかし、特殊な設備を必要とするため工場などで使うことが多く、個人経営のパン屋などではほとんど使われていません。

洗剤を使う

洗剤には中性洗剤やアルカリ洗浄剤がありますが、食品や調理器具には残留しても安全性の高い中性洗剤が多く使われています。

洗剤の殺菌作用は界面活性剤によるもので、細胞膜を構成しているリン脂質に界面活性剤が付着して破壊し、機能を低下させます。

さらにタンパク質を変性させる効果もあり、菌は死滅してしまうのです。

食品には、加熱することができないサンドウィッチ用の野菜の洗浄などに使われています。

塩素剤を使う

塩素剤としておもに用いられているのは、次亜塩素酸ナトリウム水溶液です。

次亜塩素酸ナトリウムは強い酸化作用を持ち、細胞膜や細胞壁を破壊し、細胞膜内のタンパク質や核酸を変性させます。

一般細菌は0.01~0.1%の次亜塩素残ナトリウム水溶液に20秒~10分ほど浸すと死滅します。

次亜塩素酸ナトリウムは消毒剤のなかでは比較的低残留性であるため、安全性は高いとされていますが、高濃度であればヒトに害を与える可能性があります。

そのため、食品には0.005~0.02%で5~10分浸し、調理器具には0.02~0.05%の濃度で使うのが有効です。

食品製造現場での使い道としては、おもに加熱調理しない野菜や果物の殺菌です。

個人経営のパン屋さんなどでは一日の終わりにまとめて、まな板などの調理器具やふきんの消毒をするのに使われています。

酸素剤と混ぜると塩素ガスを発生させ非常に危険なので、取り扱いには十分注意する必要があります。

アルコール(エタノール)を使う

調理器具のなかには大きなトレイや容器、加熱が難しいプラスチック容器などがあり、煮沸消毒することができないものがあります。

そのような場合は、アルコールを使って消毒する方法が有効です。

なぜアルコール(エタノール)で消毒できるのか?

食品や調理器具の消毒には、アルコールのなかでも比較的ヒトには安全性の高いエタノールが用いられています。

エタノールは菌の細胞膜内に入り、タンパク構造を変性、破壊させる作用があるのです。

エタノールが細胞膜に穴をあけて入るメカニズムは、たくさんの研究がされているものの詳細までは解明されていませんでした。

最近になってわかってきたことについて紹介したいと思います。

エタノールの構造は、ヒドロキシ基とエチル基というもので成り立っているのですが、ヒドロキシ基は水と馴染みやすい性質(親水性)があり、エチル基は油と馴染みやすい性質(疎水性または親油性)があります。

アルコール消毒に使われるエタノールは、水を混ぜた状態で使用されており、エタノールの分子(ヒドロキシ基)が水分子を挟むようにして層状の構造になります。

このとき大きな破壊力をもつクラスターとなり、エタノール分子のエチル基の疎水性の作用によって細胞膜の脂質層に大きな影響を与え、細胞膜を変性、破壊させてしまうということです。

その結果、タンパク構造も変性、破壊されます。

アルコール(エタノール)の適正な使用濃度は?

タンパク構造の変性や破壊は、ある一定のアルコール濃度にさらされたときに起こります。

アルコールの濃度は高すぎても低すぎても良くなく、適正な範囲の濃度で使うことが重要です。

一般的に消毒用として用いられるアルコール濃度は70%です。

WHOの「医療における手指衛生についてのガイドライン」では、通常60~80%のアルコール製剤に殺菌効果があると考えられ、濃度が90%を超えると殺菌効果は低下すると示しています。

Alcohol solutions containing 60-80% alcohol are usually considered to have efficacious microbicidal activity, with concentrations higher than 90% being less potent.

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary 39

Full version

このガイドラインは医療現場へ向けた手指衛生用ではありますが、ほとんどの細菌に60~80%のアルコールが有効であると記載されています。

食品用アルコールも60~80%の濃度で販売されており、煮沸消毒などのできない調理器具においては、とても有効な手段です。

エタノール分子が水分子を挟み、層状の構造になるとお話しましたが、このとき、もっとも安定した構造となるのが、エタノールと水の分子組成比が1:1のときです。

エタノールの分子量は46、水の分子量は18とそれぞれ違います。

分子組成比が1:1となるには、質量でエタノールが70%を占めるときです。

これが、エタノールの濃度が70%のときにもっとも殺菌効果が高いと言われている理由なのです。

まとめ

今回は細菌性食中毒の予防と対策について紹介しました。

細菌性の食中毒は夏にとても多く、なかでも飲食店でおこることが多いのが現状です。

そのため、従事者は食中毒に対して正しい知識を習得し、安全対策をしっかりおこなうことが求められます。

さらにパン屋さんのパンはテイクアウトがほとんどで、食べるまでに時間が経っていることもあります。

総菜パンなどの保存方法などを消費者にしっかり伝えることも、大切な役割でしょう。